ブログ

Blog

勉強嫌いでもできる!中学理科の克服方法

「理科って難しい…」「暗記ばかりでつまらない」

そんなふうに感じている中学生は少なくありません。特に、勉強が苦手・嫌いという子どもにとっては、理科の内容はハードルが高く感じるものです。

でも、ちょっとした工夫で「わからない」「つまらない」から「ちょっと楽しい」「ちょっとできる」に変えることはできます。この記事では、勉強が嫌いでも理科を克服できる方法を具体的に紹介します。

1. 理科が苦手になる原因とは?

まずは「なぜ理科が苦手なのか?」を整理してみましょう。多くの中学生がつまずくポイントは以下のとおりです。

- 用語の暗記が多すぎる

- 計算問題が出てくる(物理・化学)

- 内容が日常とかけ離れていてイメージしにくい

- 一度わからなくなると、どこから手をつけていいかわからない

これらの問題を一気に解決するのは難しいですが、小さく分解して、段階的に克服していくことがカギです。

2. 勉強嫌いでも続けられる!理科の克服ステップ

ステップ①:理科は“発見”の教科ととらえる

「理科=暗記」ではなく、「理科=身近な不思議を解き明かす科目」としてとらえなおしましょう。

- なぜ空は青いのか?

- なぜ氷は水に浮くのか?

- なぜ金属は熱くなりやすいのか?

こうした疑問を「調べてみたい」「知りたい」と思うところから始めると、自然と理解が深まります。

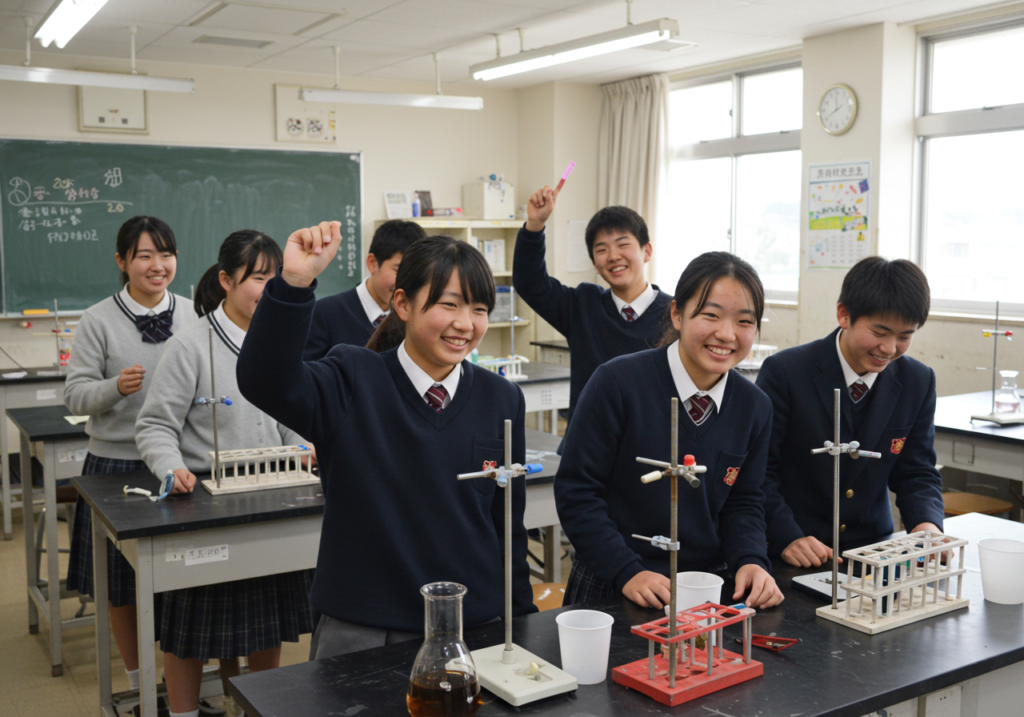

ステップ②:“見る・さわる”を意識した勉強を

理科は「体験」が大きな武器になります。次のような方法が効果的です。

- 動画で実験を見る(YouTubeなど)

- 日常生活で観察してみる(雲の種類、植物、月の満ち欠けなど)

- 百均の理科グッズを使って簡単な実験をする

感覚的に理解できると、用語の暗記もラクになります。

ステップ③:絵や図で覚える工夫をする

たとえば「光の反射・屈折」や「地層の重なり方」などは、文字だけで覚えるのではなく、図解・イラストで理解する方が圧倒的に覚えやすいです。

- 自分で簡単なスケッチを描く

- 教科書や参考書の図を色分けして覚える

- 用語カードに絵を添える

これにより、視覚的な記憶が強化されます。

ステップ④:理科の勉強は「短く・こまめに」

勉強嫌いな人にとって、長時間の勉強は苦痛です。そこでおすすめなのが**“5分×4回”のスキマ勉強**。

- 通学前に1問

- 学校帰りに1問

- 夕食前に1問

- 寝る前に1問

このように1日を通して少しずつ積み上げれば、負担なく習慣化できます。

3. 点数アップにつながる具体的勉強法

単元ごとの特徴を知る

中学理科は、以下の4つに分類されます:

| 分野 | 内容 | 特徴 |

| 物理 | 光・音・力・電気など | 計算問題が多いが、公式で対処可能 |

| 化学 | 物質の変化・気体・化学反応など | 実験の流れと用語が大切 |

| 生物 | 植物・動物・生態系など | 図と関連づけると覚えやすい |

| 地学 | 天体・地層・気象など | 観察と周期性を意識すると◎ |

分野によって勉強のしかたが異なるため、自分の得意・苦手を把握することが重要です。

問題集は「一周目は答えを見ながら」でOK

勉強が嫌いな子にとって、「最初から正解しようとする」のはハードルが高すぎます。

まずは答えを見ながら、やり方をマネすることからスタートしましょう。

2周目、3周目で定着させていくのが現実的な戦略です。

4. 保護者ができるサポートとは?

子どもが勉強嫌いな場合、保護者の声かけも大きな影響を与えます。

やってほしくない言葉

- 「ちゃんとやりなさい!」

- 「なんでこんなこともできないの?」

これらは逆効果です。

効果的な声かけ

- 「これ、調べてみたら面白そうじゃない?」

- 「今日はどんなこと覚えた?」

- 「前よりできるようになったね」

“勉強”ではなく“知ること”を楽しむ視点を与えることで、子どもは前向きになりやすくなります。

まとめ:理科は「興味の入口」が大事!

勉強が嫌いな子でも、理科には“ワクワクの種”がたくさんあります。

大切なのは、最初から全部を完璧に理解しようとしないこと。

「これちょっと面白いかも」「ここだけならやってみようかな」――

そうした小さな成功体験を積み重ねることが、理科克服の第一歩です。

関連記事はこちらです:

プロフィール:

和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ

哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている

スタディブレイン和歌山駅東口教室