ブログ

Blog

勉強が苦痛ではなくなる!科学的に正しい習慣術【家庭でできる実践法】

なぜ子どもは「勉強=苦痛」と感じるのか

「勉強しなさい」と言っても、子どもが机に向かうまで時間がかかる……。やっと始めてもすぐにやめてしまう……。そんな姿にイライラした経験はありませんか?

実は、子どもが勉強を「苦痛」と感じるのは自然なことです。人間の脳は「楽しいこと」「すぐに報酬が得られること」に本能的に惹かれるようにできています。

一方、勉強は成果が出るまでに時間がかかり、「やってもすぐに報われない」活動です。そのため脳は「あとでやろう」「今日は疲れているから無理」と“先延ばしの理由”を探してしまうのです。

つまり、「うちの子はやる気がない」のではなく、脳の仕組みとして勉強が苦痛に感じやすいのです。では、どうすれば苦痛を感じにくくできるのでしょうか。

習慣の科学――勉強が続く仕組みは「習慣ループ」

行動科学では、習慣ができる仕組みを「習慣ループ」と呼びます。

- Cue(きっかけ):行動を思い出す合図

- Routine(行動):実際にやること

- Reward(報酬):やった後に得られるご褒美

このループを繰り返すことで、行動が脳に“自動化”されます。すると「やるか・やらないか」を考える前に自然と行動できるようになります。

また、ロンドン大学の研究によると、新しい行動が習慣化するまでには平均66日かかるといわれています。つまり、最初の2か月を工夫して乗り越えれば、その後は「勉強するのが当たり前」という状態に近づけるのです。

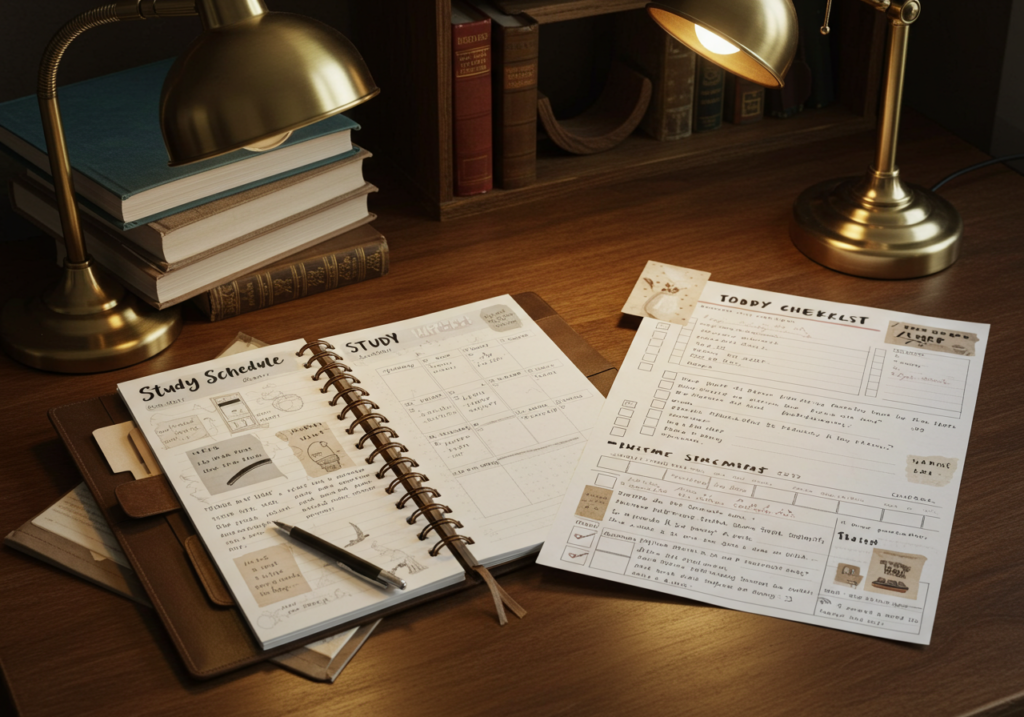

家庭でできる!勉強習慣の具体的なつくり方

① Cue(きっかけ)の工夫

- 帰宅後すぐに机の上に問題集を開いて置いておく

- 「夕食の前に5分だけ」というルールを決める

- 親も同じ時間に本を読む(“一緒にやる”が合図になる)

→ 合図を作ることで「勉強を思い出す」状態を習慣化できます。

② Routine(小さな行動)から始める

- 「1問だけ」「3分だけ」からスタート

- 最初は得意科目や簡単な問題を選ぶ

- 終わったらシールやカレンダーに記録する

→ 小さな成功体験を積み重ねることで「続けられる自分」という自己イメージが強化されます。

③ Reward(報酬)の与え方

- 勉強が終わったらゲームやおやつの時間にする

- 親が「よく頑張ったね!」と声をかける

- 勉強の進捗を「見える化」して達成感を味わわせる

→ 子どもにとって一番の報酬は「できた!」という実感と親からの承認です。

科学が証明する効果的な習慣術

イフゼンプランニング(If-Thenプランニング)

「もし〇〇になったら、△△をする」とあらかじめ決めておく方法です。

例:「もし夕食の前になったら、英語の単語帳を5分見る」

研究によると、この方法を使うと行動の実行率が約2倍に高まるとされています。

小さな習慣(Tiny Habits)

習慣づくりの研究で有名なBJ・フォッグ博士は「小さな行動から始めること」が継続のカギだと指摘しています。

たとえば「歯磨きの後に1問だけ算数を解く」など、生活の流れに自然に組み込むと継続率が高まります。

好奇心とドーパミン

神経科学の研究では、好奇心が高まったとき、脳の報酬系からドーパミンが分泌され、記憶の定着が良くなることがわかっています。

「これってどうして?」「もし〇〇だったら?」と問いかけながら勉強させると、苦痛ではなくワクワク感を伴う学習につながります。

まとめ――意思より環境!親が整えるべきは「仕組み」

勉強を苦痛と感じるのは、子どものやる気不足ではなく脳の自然な働きです。だからこそ「気合」や「根性」ではなく、科学的に正しい習慣術で取り組むことが大切です。

- 勉強を始める合図(Cue)を作る

- 小さな行動(Routine)から始める

- 成功体験と承認(Reward)で締めくくる

このループを2か月繰り返すだけで、「勉強が苦痛」から「勉強は当たり前」に変わっていきます。

保護者が整えるべきは「やる気」ではなく「環境」と「仕組み」です。今日から小さな一歩を踏み出してみてください。

関連記事はこちらです:

プロフィール:

和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ

哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている

スタディブレイン和歌山駅東口教室