ブログ

Blog

社会科の記述問題・資料問題に強くなる!暗記後の家庭学習法

「社会は暗記したけど、記述問題や資料問題になると点が伸びない…」

そんな悩みを持つ保護者は多いでしょう。

実は、暗記を「理解」と「整理」に変換するだけで、家庭学習でも記述力や資料読解力を大きく伸ばせます。科学的根拠に基づいた具体的な方法をご紹介します。

1. 暗記を「理解」に変換する

暗記だけでは、単語や年号を覚えているだけで記述問題には対応できません。

- 暗記した内容を因果関係や背景とセットで理解する

- 例:織田信長=統一の過程、政策の目的、結果までつなげて整理

科学的根拠

- 深い処理(Deep Processing)により、単なる暗記より長期記憶に残りやすい(Craik & Lockhart, 1972)

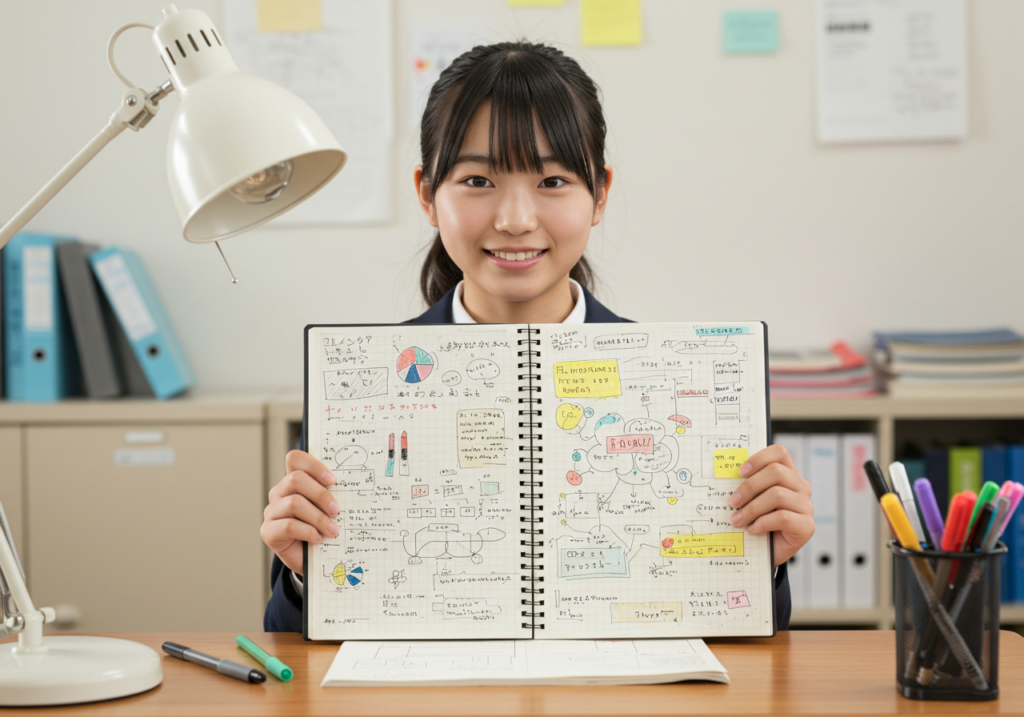

2. 資料・データを「図や表」に置き換えて整理

文章だけでは情報が散乱しやすい資料問題も、視覚化で整理できます。

- 年表や因果図、統計グラフを作る

- 文章の関係性が一目でわかり、資料問題の理解がスムーズに

科学的根拠

- 視覚情報処理(Dual Coding Theory):文章+図表で理解と記憶が飛躍的に向上(Paivio, 1990)

3. 記述問題は「自分の言葉で説明」

暗記内容をそのまま書くのではなく、自分の言葉で整理して説明することが重要です。

- 例:教科書の文章を丸写しせず、「なぜ起きたか」「どう影響したか」を文章でまとめる

科学的根拠

- 自己説明効果(Self-Explanation):自分で説明すると理解が深まる(Chi et al., 1989)

4. 問題演習で因果関係を意識

暗記した内容を「関係性」として整理する演習が効果的です。

- 政策→目的→結果、歴史事件の背景→結果の順で整理して記述

- 問題演習は**記憶の再活性化(Retrieval Practice)**としても有効(Roediger & Karpicke, 2006)

5. 家庭学習でできる実践法

- 年表や表・図にまとめる

- 教科書やノートを見ずに、自分の言葉で内容を説明

- 資料問題や過去問で因果関係を意識して解く

- 解いた後は間違いや抜けを確認し、暗記→理解→整理のサイクルを回す

まとめ

- 暗記だけで終わらせず、因果関係・背景・関連性を理解して整理する

- 図表化+自分の言葉で説明+演習を組み合わせると記述力・資料読解力が飛躍的に向上

- 科学的にも「深い処理」「自己説明」「再活性化」の組み合わせは記憶定着と理解力向上に効果的

家庭学習で意識的に取り入れれば、暗記後も社会科で安定して高得点を狙えます。

関連記事はこちらです:

プロフィール:

和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ

哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている

スタディブレイン和歌山駅東口教室