ブログ

Blog

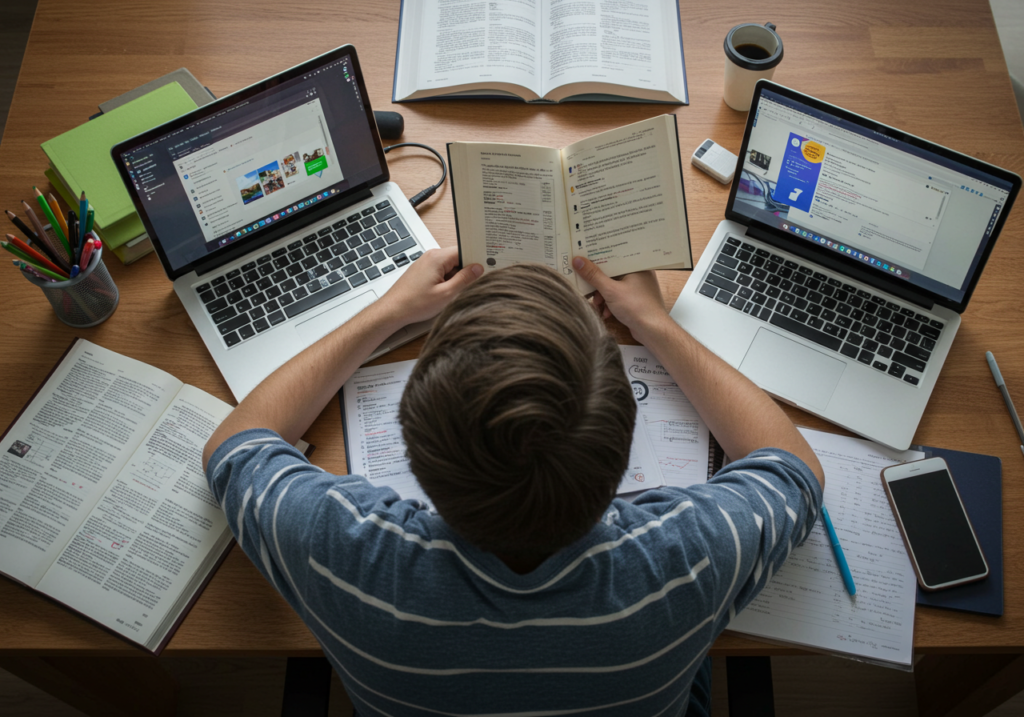

家庭学習でYouTubeを活用するなら、一人の動画に絞るべき?それとも複数人を見るべき?

「子どもにYouTubeで勉強動画を見せたいけれど、一人の先生の動画に絞るべきか、それとも複数の先生の動画を見せるべきか迷っている…」

保護者の方からよく聞かれる悩みです。

動画学習は正しく使えば、理解の定着や苦手克服に非常に有効です。しかし、選び方や活用の仕方を間違えると、学習効果が下がったり、逆に混乱してしまうこともあります。

この記事では、一人の動画に絞る場合と複数の動画を見る場合のメリット・デメリットを科学的根拠とともに解説し、家庭で実践できる具体的な方法を紹介します。

一人の動画に絞るメリット

1. 学習の一貫性が保てる

一人の先生の動画に絞ると、教え方や説明の順序に慣れることができ、学習の理解が安定します。

例えば、算数や数学の基礎問題であれば、順序立てて丁寧に説明してくれる先生の動画を繰り返し見ることで、計算過程や解法パターンが頭に入りやすくなります。

2. 心理的負荷が減る

複数の先生の動画を見ていると、説明の言い回しや順序が異なるため、どの情報を優先すべきか迷うことがあります。一人の先生に絞ることで、この迷いによる心理的負荷が減り、集中して学習できます。

3. 繰り返し学習がしやすい

同じ動画を繰り返し見ることで、記憶の定着が向上します。反復学習により、理解が浅い部分を見直すことも可能です。

科学的根拠として、学習内容を一貫した形式で反復すると長期記憶に残りやすいことが知られています(Cepeda et al., 2006)。

また、説明者が変わると注意の切り替えコストが増え、学習効率が下がる可能性があります(Sweller, 1988)。

いろんな人の動画を見るメリット

1. 多角的な理解ができる

同じテーマでも、異なる先生の説明や例えを聞くことで、理解の幅が広がります。

例えば、歴史の出来事を一人の先生の動画で学んだ後、別の先生の動画で補足情報や視点の違いを学ぶと、因果関係や背景の理解が深まることがあります。

2. 苦手な部分を補える

ある先生の説明では理解できなかった内容も、別の先生の動画で「なるほど」と腑に落ちることがあります。

これは、異なる表現や言い回しが理解を助けるためで、特に苦手科目や分野の克服に有効です。

3. 応用力がつきやすい

異なる動画を活用すると、同じ問題を複数の方法で解く経験が積めます。

科学的にも、異なる文脈で同じ知識を学ぶと概念の一般化や応用力が高まることが分かっています(Bransford & Schwartz, 1999)。

つまり、一人に絞るだけでは得られない柔軟な思考力を育てることができます。

実践的な使い分け方

1. 基礎理解フェーズ

- まずは、一人の先生の動画に絞って順序立てて学習します。

- 内容を整理し、理解の土台を作ることが目的です。

- 例:数学の基本公式や計算手順、英語の文法ルールなど

2. 応用・補強フェーズ

- 基礎を理解した後は、複数の先生の動画で補足学習を行います。

- 苦手分野やさらに深く理解したい部分に絞って視聴します。

- 異なる解法や説明に触れることで、柔軟な応用力や思考力が身につきます。

家庭でのYouTube活用のポイント

- 目的を明確にする

- 基礎理解か応用理解かを意識して動画を選ぶ

- 基礎理解か応用理解かを意識して動画を選ぶ

- 量より質を重視する

- 無作為にたくさんの動画を見るより、理解を深めるための動画を絞る

- 無作為にたくさんの動画を見るより、理解を深めるための動画を絞る

- 繰り返し視聴を取り入れる

- 理解が浅い箇所を繰り返し学ぶことで、知識が定着

- 理解が浅い箇所を繰り返し学ぶことで、知識が定着

- 動画の内容を自分の言葉でまとめる

- 見た内容をノートに整理することで、理解力と記述力が向上

- 見た内容をノートに整理することで、理解力と記述力が向上

まとめ

- 一人に絞る → 基礎理解・反復学習向き

- 複数人を見る → 応用力・理解の補強向き

- 学習の段階や目的に応じて使い分けることで、YouTube動画学習の効果を最大化できます。

家庭学習で正しく動画を活用すれば、子どもは効率よく理解を深め、苦手分野も克服しやすくなります。

動画学習は、教科書だけでは得られない多角的な理解と応用力を育てる強力なツールです。

💡ポイント:

- 基礎理解フェーズでは一人に絞り、応用・補強フェーズでは複数の先生を活用

- 動画を見た後に、必ず自分の言葉で整理・まとめる

関連記事はこちらです:

プロフィール:

和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ

哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている

スタディブレイン和歌山駅東口教室